最新活動

在醫療領域中,「心理增能」(指員工感受到工作有意義、具備自主權及影響力)對於提升護理照護品質與護理師的自我認同至關重要。然而,過去較少有研究深入探討心理增能如何在主管的「真誠領導」與「照護品質」之間發揮中介作用。

方楸淑護理師團隊想要研究護理師對主管真誠領導的感受,是否會透過心理增能進而影響其感知的照護品質,研究結果希望能為提升臨床照護品質提供實務策略與理論基礎。

研究團隊於 2022 年 7 月至 8 月期間,針對台灣 3 家醫院的護理師進行線上問卷調查,最終獲得 944 份有效回覆,回收率為 65.42% 。調查工具包含真誠領導、心理增能及護理照護品質量表。資料分析則運用結構方程模型來評估心理增能的中介效果。

研究發現,護理師對主管「真誠領導」的感受與「心理增能」之間存在顯著的正相關;同時,「心理增能」與其感受到的「護理照護品質」也呈正向關係。數據分析顯示,心理增能在真誠領導與照護品質之間具有「完全中介」的效果,這代表真誠領導是透過強化護理師的心理增能感,進而對照護品質產生顯著的間接影響。

研究結論顯示,護理師若能感受到主管展現真誠領導的風格,將能有效提升其心理增能感受,進而優化其對護理照護品質的評價。因此,心理增能是形塑護理師照護品質認知的關鍵因素。

護理管理階層應積極推廣真誠領導的實務作法,並實施以增能為導向的介入方案。透過加強護理師的工作動機、自主性與投入程度,將能提升整體醫療照護的品質。

恭喜方護理師!

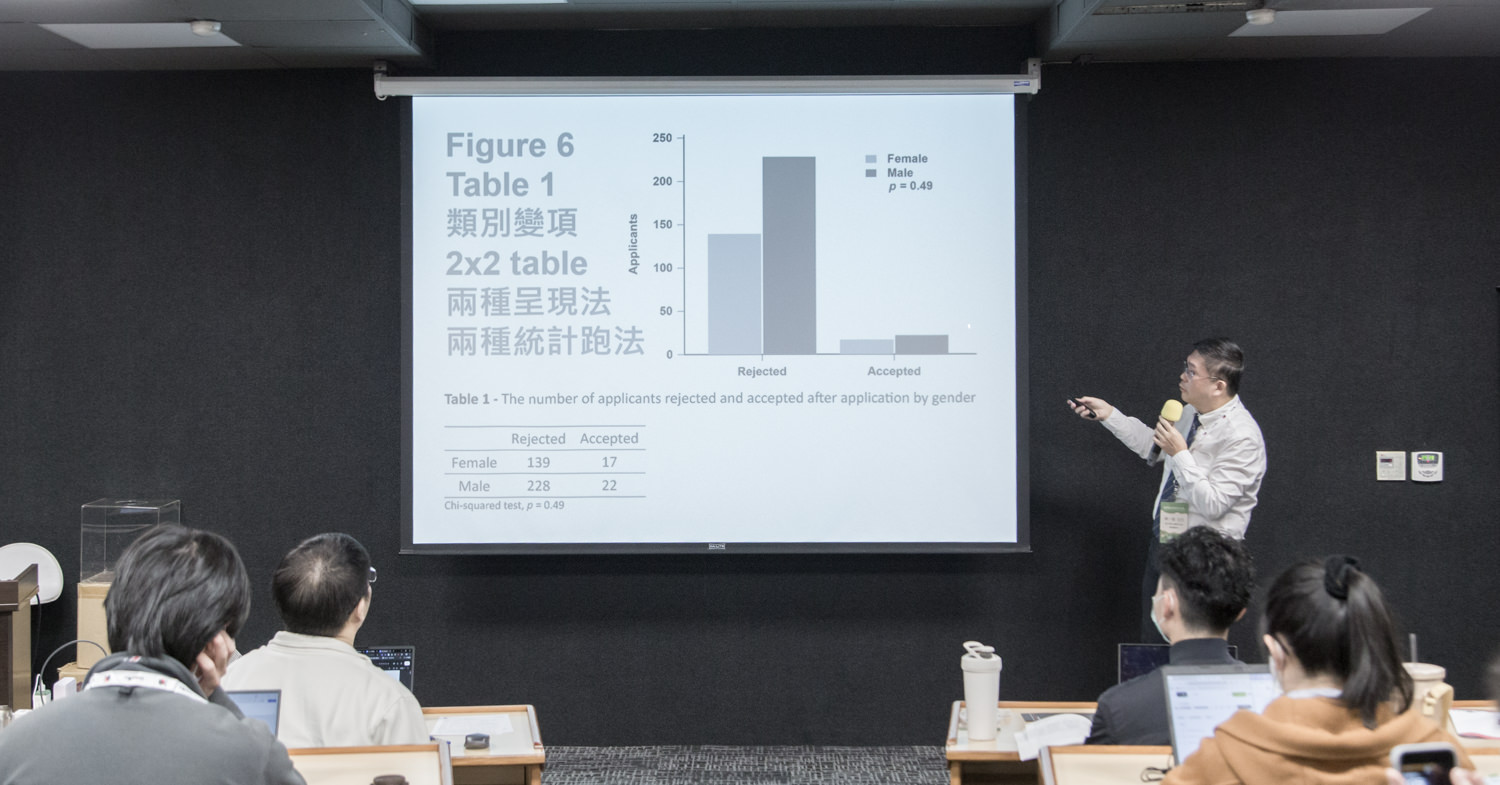

文獻搜尋有什麼方法,如何有效率的整理?來看看講師的建議。

作者:佳里奇美醫院 心臟科 林裕民 醫師

相關文章:[快訊] 林裕民醫師與吳政彥營養師團隊,關於使用 Tirzepatide 與肥胖族群心臟衰竭預防之研究,獲 European Journal of Preventive Cardiology 刊登!

這次能順利在 European Journal of Preventive Cardiology 發表研究,對我而言不只是一次學術達標,更是一場關於嚴謹、團隊與社會影響力的深刻洗禮。回首這段旅程,這四個關鍵體悟是我最寶貴的收穫。

林裕民醫師與吳政彥營養師團隊想要評估肥胖患者使用 Tirzepatide,是否與降低新發生心臟衰竭的風險有關。

研究團隊利用 TriNetX 全球資料庫進行了一項回溯性世代研究。研究對象為 2022 年 1 月至 2025 年 6 月期間,身體質量指數(BMI)超過 30 kg/m² 的肥胖成年人。

研究中將使用 Tirzepatide 的患者,與另外一組條件匹配但未使用該藥的控制組進行比較,並透過傾向分數匹配法來平衡兩組人的基本特徵。主要的研究觀察指標是 1 年內新發生心衰竭的情況;次要指標則包含了總死亡率、住院率以及重大心血管不良事件(MACEs)。

研究共分析了 381026 名匹配後的受試者(每組各 190,513 人)。結果發現,使用 Tirzepatide 與新發生心衰竭的風險顯著降低有關。

此外,1 年內的總死亡率風險降低了 69 %、住院風險降低了 54 %,而重大心血管不良事件的風險也下降了 45 %,以上數據的 p 值均小於 0.001。針對不同年齡、性別、共病症及用藥情況的子群體分析,結果都呈現一致的趨勢。透過負對照指標的測試,也進一步證實了研究結果的可靠性。

最後的研究結論指出,Tirzepatide 可能有助於降低肥胖族群罹患心衰竭的風險,並改善整體的心血管預後。這些發現凸顯了該藥物在預防心衰竭方面的潛力,未來仍需要進一步的前瞻性研究來深入驗證。

恭喜林裕民醫師與吳政彥營養師!

ChatGPT vs Claude 哪個才是你寫論文的最佳搭檔?來看看講師的建議。

慢性腎臟病(CKD)已成為全球性的健康負擔,但許多病患甚至醫護人員對其早期徵兆的警覺性仍然偏低。近年來,人工智慧深度學習模型(DLMs)在判讀心電圖(ECG)以診斷各種疾病方面展現了極大潛力,這也為提早偵測慢性腎臟病開啟了新的可能。

蔡炳煌醫師團隊研究分析了 2010 年 1 月至 2020 年 10 月間,共 66587 名有腎絲球過濾率(eGFR)紀錄的門診患者數據。研究團隊利用其中 49632 名患者的 72618 張心電圖來開發深度學習模型。

為了驗證模型的可靠性,研究人員先在 16955 名患者身上進行內部驗證,隨後又在另一家社區醫院的 10476 名患者身上進行外部驗證。研究的主要目標是偵測患者是否患有慢性腎臟病(定義為 eGFR 低於 60 mL / min / 1.73 m²),次要目標則包含死亡率及重大心血管事件。

研究結果顯示,該 AI 模型在內部與外部驗證中的準確度指標(AUC)分別達到 0.885 與 0.861。被模型標記為具有慢性腎臟病風險的患者,臨床上往往也具備較多導致腎病惡化或心血管疾病的危險因子。

在基準點尚未被診斷出腎病的族群中,若 AI 篩檢結果為陽性,未來發生慢性腎臟病的風險會顯著增加。此外,與傳統單純依靠 eGFR 分類相比,這套 AI 模型能更有效地預測中風、心衰竭及心房顫動等不良後果。

研究結論指出,利用心電圖搭配深度學習模型,可以在抽血數據出現異常之前,就協助找出潛在的慢性腎臟病及其併發症高風險群。這種創新方法未來若應用於臨床實務,將有助於落實早期發現與精準的風險管理。

恭喜蔡醫師!

介於 Q1 和 Q2 的期刊,該怎麼思考投稿策略?來看看講師的建議。

蘇哲萱醫師團隊想要探討在急診室啟動的「門診居家注射抗生素治療」(OPAT)的成效。其主要目的是為了減少患者住院的需求,並緩解急診室等候病床的壓力。

但在實際操作中,OPAT 常被視為介於口服藥物與住院治療之間的「中間選擇」,這使得評估其真正的價值變得相對困難。由於過去很少有研究能針對住院與門診患者進行長期的對照比較,因此這項研究特別針對台灣兩家教學醫院的 OPAT 計畫,評估其有效性、安全性以及醫療成本。

團隊分析了 2017 年至 2019 年間在兩家教學醫院接受急診 OPAT 的病患資料。研究團隊利用統計學上的匹配方法,建立了兩組對照:第一組是「住院匹配組」,用來觀察治療效果;第二組是「門診匹配組」,用來評估安全性。主要的衡量指標是病患在 30 天內所節省的「淨住院天數」,次要指標則包括 14 天內重新回急診或住院的比例,以及整個療程的成本分析。

研究結果顯示,在 1409 名接受 OPAT 的患者中,共有 986 人成功完成配對。在「住院匹配組」(416人)中, OPAT 在 30 天內平均為每位病患節省了 8.9 天的住院時間。而在「門診匹配組」(570 人)中,雖然接受 OPAT 的患者在第 7 天回診的風險稍微高一點,但並未增加嚴重副作用或 14 天內的再住院率。

在費用方面,若以 OPAT 替代住院,每位患者可省下新台幣 34367 元;但若與標準的門診治療相比,OPAT 的費用則相對較高。

研究結論指出,對於經過適當篩選、本來需要住院治療的患者來說,由急診啟動的 OPAT 是一個可以省下醫療支出且有效的住院替代方案。

然而,由於目前的安全性數據仍有限, OPAT 的效益必須建立在「嚴格挑選合適病患」的前提下,以避免過度使用,同時也需要建立完整的早期評估機制,來降低患者早期重新回診的風險。

恭喜蘇醫師!

多變項有顯著的變數,需要再挑出來跑一次統計嗎?來看看講師的建議。