所謂的「會統計」其實包括很多部分。

包括:拿到資料之後,如何去產生有意義的問題。嘗試用正確的統計方法,去回答自己想知道的事情。並且把這些自己好奇的內容,串成一個有意思的研究。也就是說,「會統計」並不是只有統計本身,它還包括從數據一直到圖表的整個流程。

我們的課程就是為了這樣的需求所打造的。

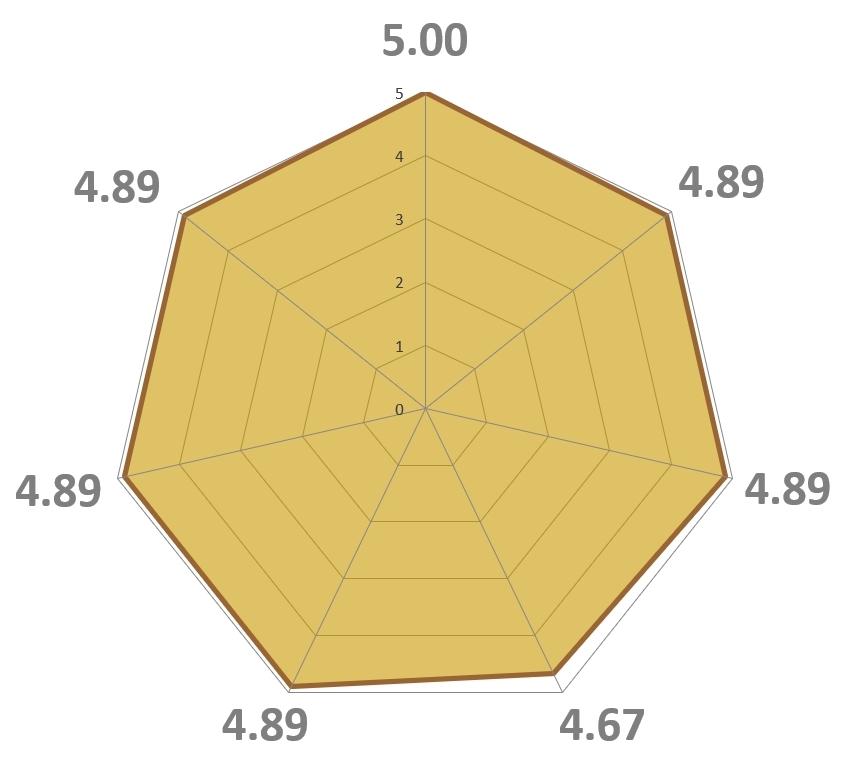

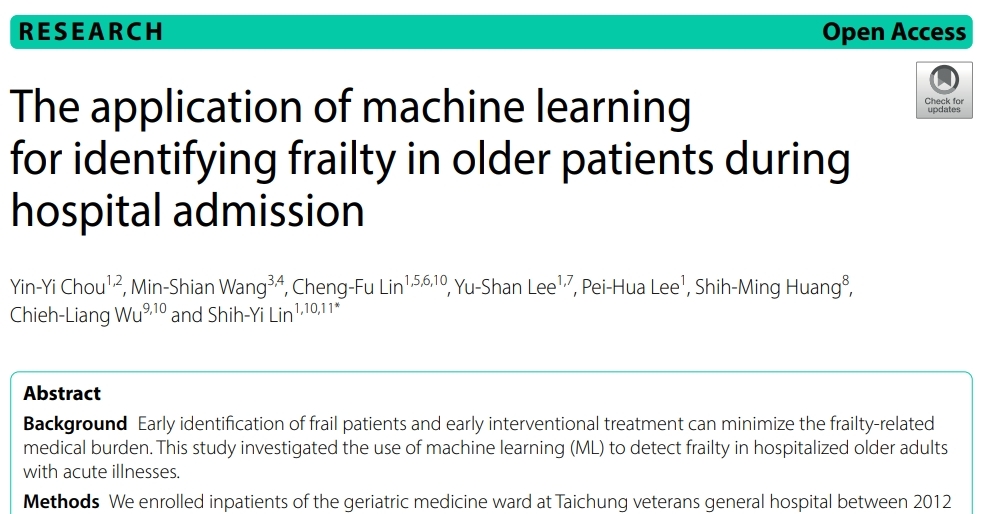

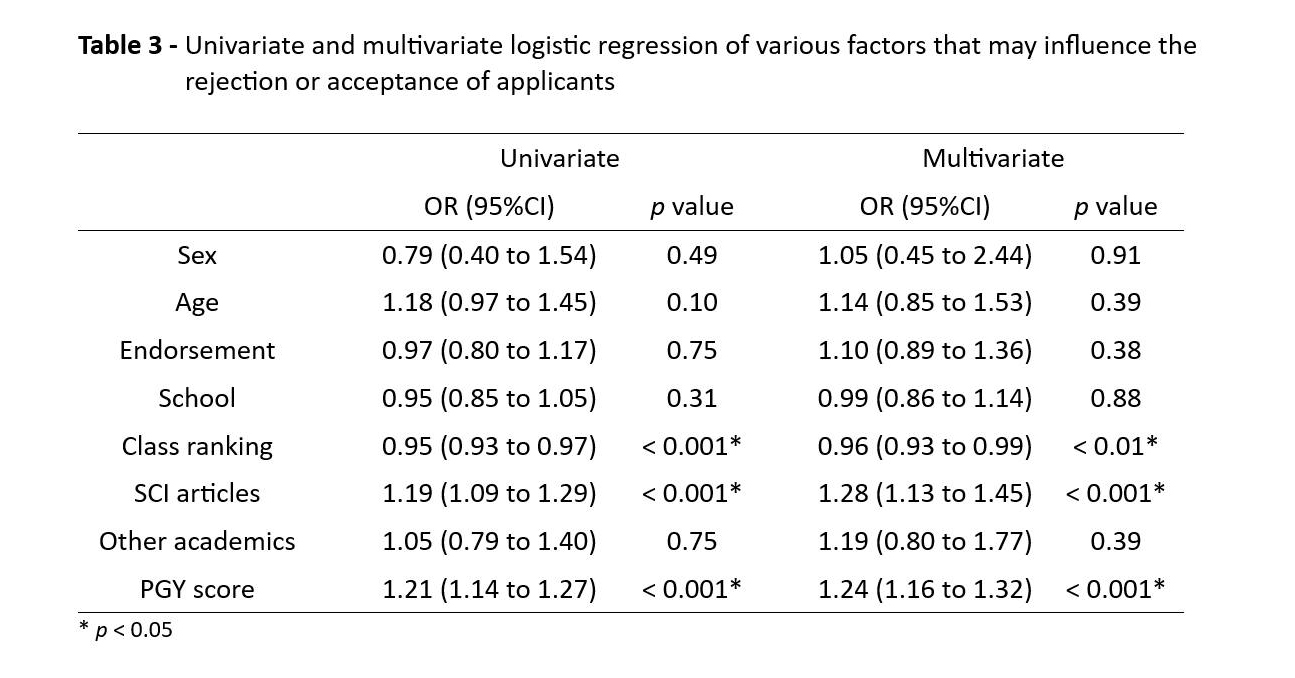

所以,提供給同學數據之後,會教大家怎麼看這些數據,如何選用正確的統計方式,以及圖表呈現方式。畫出圖表之後更進一步以 SCI 期刊的水準去帶大家把圖表作漂亮。

用這樣完整的教學,才能夠讓研究新手在取得臨床研究資料之後,真正能夠找到有趣的細節,說出一個好故事,並且把他寫成完整的醫學論文全文。

很高興在一天的課程裡,這些都能夠有效率地傳遞給大家,並讓大家能夠實際畫出 SCI 期刊等級的圖表。

以下我們來看看一些「如果老師作為審閱者,看到之後會想要跟你提醒」的細節,以及兩位傑出得獎同學的作品賞析。